撰文| 巫英蛟刘虎

2025年5月,年逾六旬的高校教授范颖收到广州市中级法院作出的三份再审判决和裁定。这一刻,她的命运被彻底改写。“十多年前被张海燕骗得倾家荡产,刚刚还清欠账,希望有一个平静的晚年,没想到还是被别人刻意构陷,遭别人联合司法机关抢劫。”

早在2013年秋,范颖曾与好友黄友嫦一同走进广州市公安局经侦支队,报案称二人遭张海燕以高息投资为饵诈骗。那时的她们情同姐妹,后来却在法庭上针锋相对。黄友嫦忽然转变口径,声称自己从未投资张海燕,所有款项均为借给范颖个人的借款。

广州市中级法院。刘虎 摄

十年间,案件历经一审、二审、再审与检察机关监督,均明确否定了黄友嫦的主张,终审判决也已生效。然而,2024年,广州中院却突然以“发现新证据”为由,启动“院长纠错程序”使案件峰回路转。作为受害人之一的范颖,如今却被再审法院判决承担高达170万元的债务。

尘埃落地的官司为何突然被重启?所谓“足以推翻原判的新证据”,究竟是否名副其实?在这起看似普通的民间借贷纠纷背后,是否还隐藏着不为人知的权力游戏?

01

高校教授遭遇投资骗局

范颖,1965年生,是广州某高校的中文系教授(现已退休),亦为广东省学术评审委员会专家库成员。她曾发表学术论文四十余篇,出版《中国文学简史》《中国文学名作鉴赏》《中西礼仪文化比较》《中外文学名作选读》等多部高校教材,也出版过专著《文化批评视野中的文学生态和文学话语》等。

范颖部分著作。图源淘宝

然而,这位长期耕耘讲坛的女性,在退休前夕却深陷一场长达十年的投资骗局与司法旋涡。

故事始于2012年夏。一位名叫张海燕的女子走进了范颖的生活,这场由“友情”“信任”与“高息”交织而成的投资故事,在其初始阶段看似顺利,最终却演变为一场跨越十年的司法旋涡。

范颖之所以毫无防备,是因为两家人早有多年交情。她的前夫熊锡源与张海燕的丈夫汪某某是高中同学,两家又都在广东打拼,自上世纪90年代起便多有往来,经常聚会串门,私交甚笃。“可以说,我和张海燕已发展成闺蜜关系。”范颖回忆道。

2011年11月,张海燕告诉她,自己刚成立了一家外贸公司。次年3月,张以“公司周转困难”为由,请求借款8万元。基于信任,范颖几乎没作犹豫便答应了。两周后,张如数归还本金,还主动支付了4000元利息。“我不好意思收利息,她坚持说做生意赚了钱是应该的。”

随后,张海燕以各种理由多次借款,每次都如约还本付息。出于对朋友的信赖,最初两人未签署任何正式协议。直到2012年底,张首次提出一次性借款300万元,范颖才因金额过大,决定签订第一份借款合同。

根据范颖提供的银行转账记录与合同摘要,截至2013年8月20日,她共计四次向张海燕借出资金,总额达950万元。张海燕承诺的利率令人咋舌——最高月息一度高达4.5%,即年息超过50%,即便后期有所下降,也维持在月息3%左右,远超正常民间借贷水平。利息按月支付,从不拖欠。“利滚利”的高回报让范颖一度误以为自己遇上了“贵人”。

2013年9月,张海燕突然停止支付利息。10月起,彻底失联——电话、微信、邮件全部中断。11月4日之后,张人间蒸发。彼时,范颖才真正意识到自己被骗。

然而,她并不是唯一的受害者。她的朋友黄友嫦一家也被卷入其中。起初,张海燕并不愿接受黄的投资,范颖也曾劝她“不要把鸡蛋都放进一个篮子里”。但黄表现得异常热情,执意参与,“她还打趣说,不能就让你发财不许我发财吧?’”

在黄友嫦的多次请求下,张最终松口接受其投资。黄随后不断追加,投入金额累计超过600万元。

张海燕“消失”后,2013年10月,范颖与黄友嫦一同前往广州市公安局经侦支队报案,指控张海燕诈骗。警方随后立案侦查,黄也向警方递交了一份《自述书》,陈述被骗过程。

广州市公安局。刘虎 摄

后来,张海燕因涉嫌合同诈骗被捕归案,被判刑,目前正在广东服刑。但对范颖而言,这场噩梦并未就此终结,反而以另一种形式悄然变形、持续发酵。

在追款无望后,昔日“姐妹”黄友嫦选择调转枪口,将范颖推上了被告席——一场关于友情、信任与利益的撕裂,也在法庭上赤裸展开。

02

从报案同伴到法庭对手

在张海燕“人间蒸发”的初期,警方虽已立案调查,但案件久无进展。2014年,黄友嫦决定另辟蹊径,她将昔日好友、曾“帮她记账”的范颖告上法庭。

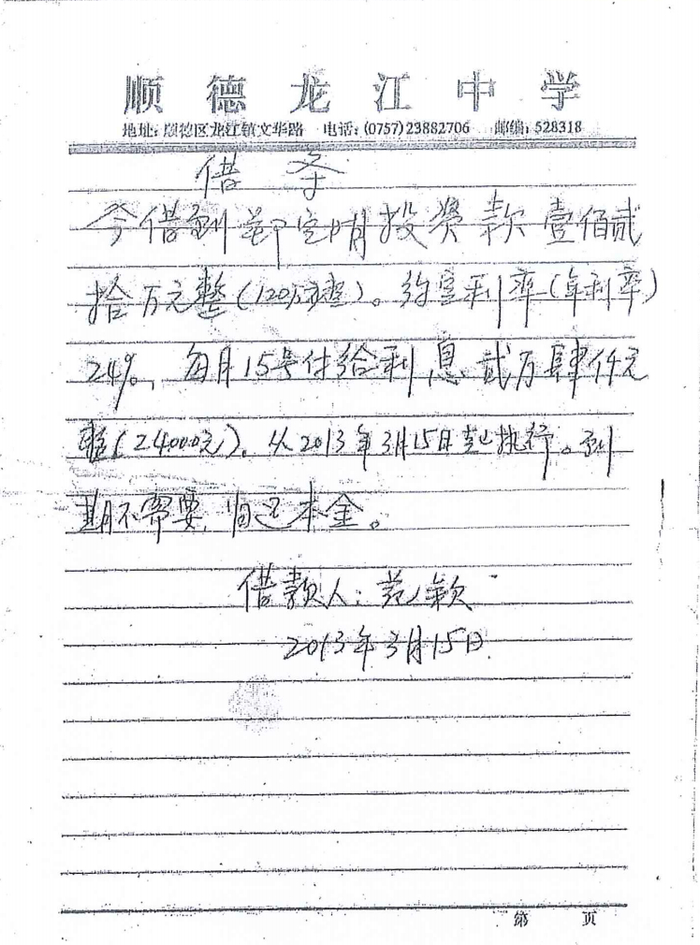

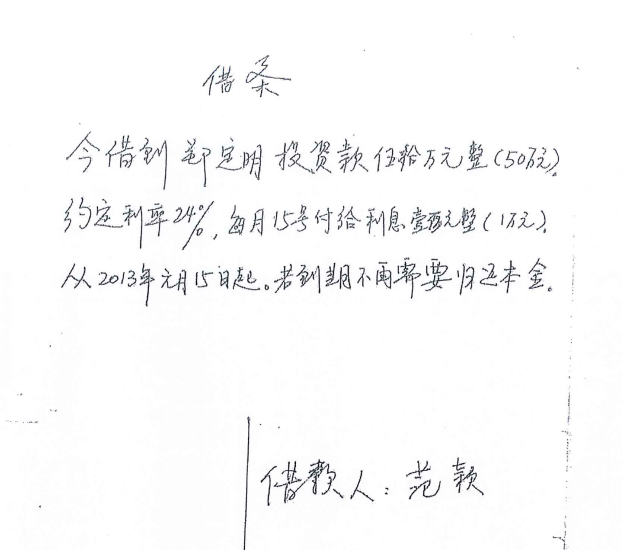

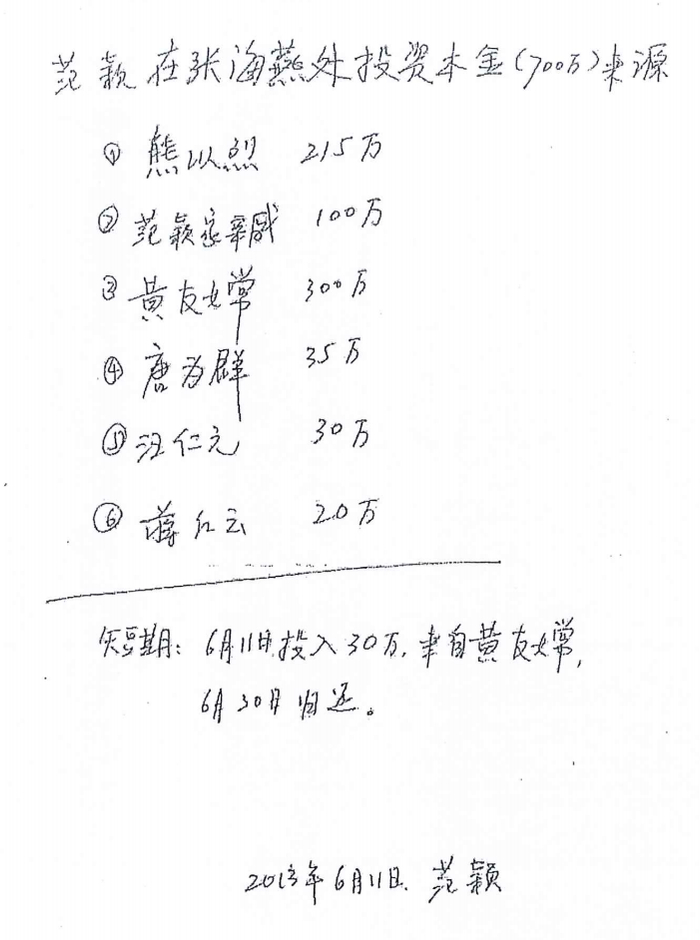

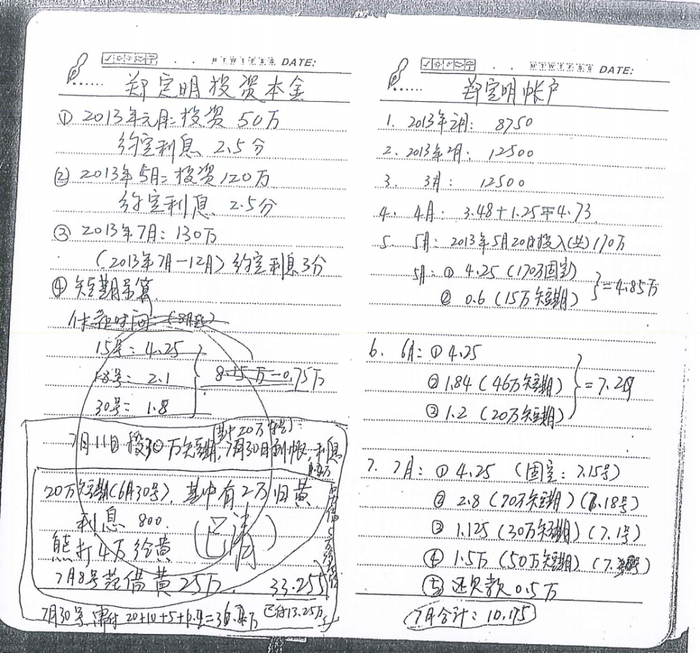

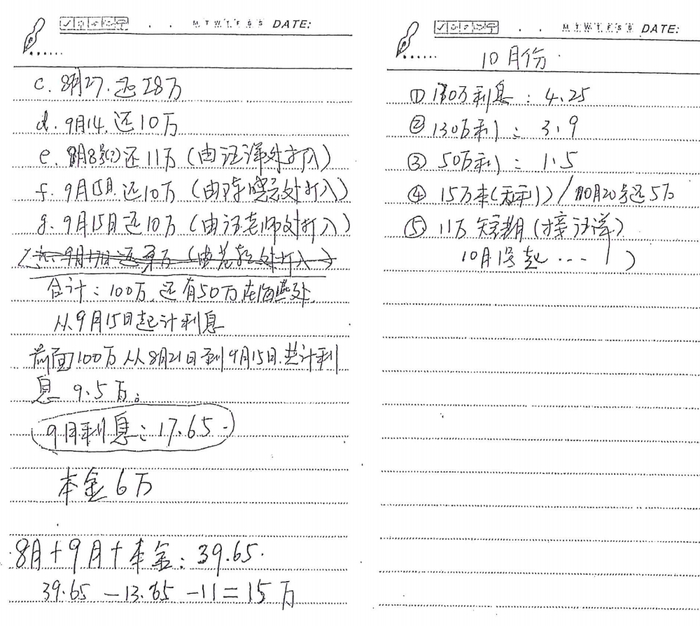

黄友嫦声称,范颖不仅是诈骗案的受害人,更是她的债务人。依据包括两张分别为50万元和120万元的借条,以及一份据称由范颖亲笔书写的“范颖在张海燕处投资本金700万来源”记账单和其他一些记账草稿。

黄友嫦向广州市海珠区法院提起民间借贷诉讼,主张范颖尚欠其198.46万元;其配偶郑定明则就50万元与120万元借款分别起诉范颖。

其中,关于120万元借款,一审法院确认范颖曾出具借条予以认可,但认为其家庭与郑家之间资金往来频繁,范颖提供的转账凭证显示,其家庭向郑家转账总额甚至超过借入金额及利息,遂驳回诉请。

案涉“120万元借条”。受访者提供

郑定明不服,提起上诉。他指出三份字据均具备借条属性,其中两份明确标注“借款50万元”和“借款120万元”,第三份“范颖在张海燕处投资本金700万来源”也可视为对前述借款的确认。他强调,明细中“6月11日投入30万,6月30日归还”字句本质上印证了借贷关系。

郑定明称,相关资金由其家庭成员汇出,并依范颖指示转至张海燕账户,而他本人并不认识张海燕,更未与其有投资往来。他强调:“现实中,借款人要求将款项汇给第三人属常见情形,并不影响借贷关系的成立。”

在偿还问题上,他指出范颖虽曾支付利息,但从未归还本金。他提供的“记账单”显示,截至2013年10月仍在支付利息,未见有归还本金的记录。

范颖则反驳称,双方确有频繁资金往来,但从整体账目上看,自己并不欠款。她列出,从2012年12月至2013年8月,郑家转入其账户约174.46万元,而她及其前夫熊锡源共计支付超过375万元——包括现金、银行转账及熊向郑家支付的175.33万元,均有凭证。

她据此推算,不仅无所欠,反而郑家尚欠其逾200万元。同时她指出,那些所谓的“记账单”只是黄友嫦口述、她代为记录的投资明细草稿,并非自己财务的真实确认。

范颖还指出,黄友嫦与张海燕另有单独签署的《借款合同》。2013年11月,黄友嫦就张海燕诈骗行为主动向公安报案。此后黄友嫦亦签署《委托书》,授权范颖全权追讨被骗款项。这在她看来“足以证明黄明知资金系投向张海燕,自己也是受害者”。

广州中院审理后认定,120万元借条虽注明“到期不需要归还本金”,但未载明还款日期。依《合同法》规定,借款人可随时还款。法院调取范颖银行流水,确认她已偿还120万元本金及利息11.44万元,至2013年9月30日已清偿完毕。

郑定明坚持仅收利息21万元,法院则认为范颖采取非定期、多笔散还的方式,综合认定其主张不成立。至于记账稿的笔迹鉴定请求,法院认为其为复印件,且即便属范颖所书,也无“尚欠款项”之表达,故未采纳。

他还请求调取公安机关材料,以证实范颖的“被骗款”即来自其家庭借出资金,法院认为该案属民间借贷,与刑事案件关联性不大,未予支持。最终,法院认定范颖已全额偿还借款,不构成违约。郑定明另一起50万元借条之诉,亦在一审、二审中遭驳回。

案涉“50万元借条”。受访者提供

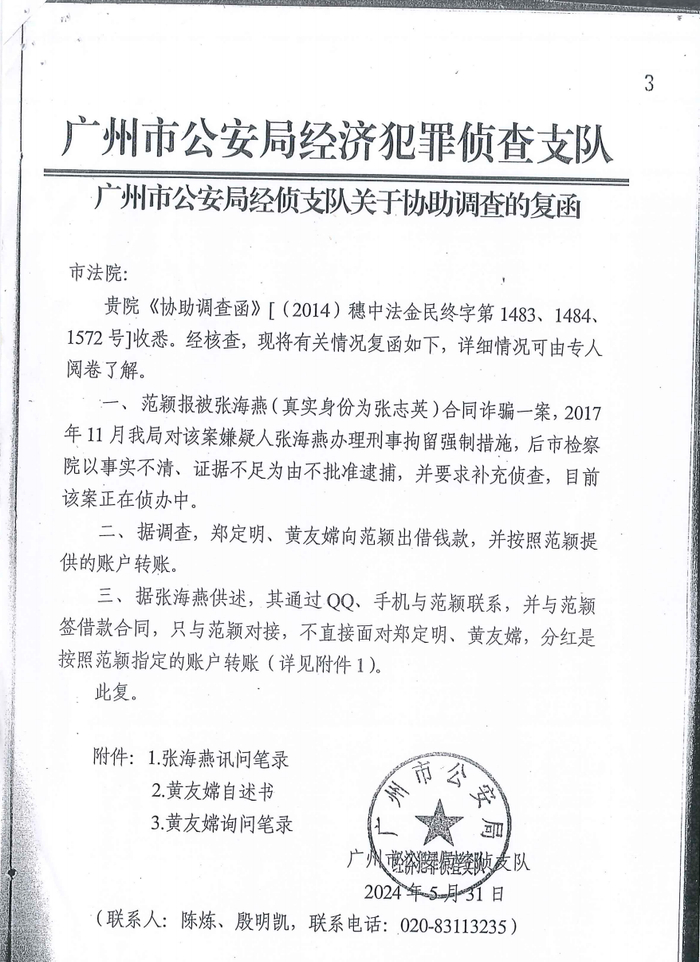

黄友嫦则依据“范颖在张海燕处投资本金700万来源”记账单等手写记录,另行主张范颖尚欠其198.46万元。她称自2013年起向范颖及张海燕账户合计转账496.46万元,扣除范颖已返还部分,尚有约198万元未归还。

一审驳回后,黄友嫦提起上诉。中院虽确认她曾转入范颖账户的资金总额属实,亦未否定该数字,但双方对资金性质争议明显。黄友嫦坚称系给范颖拿去投资的借款,范颖则称是黄友嫦自己给张海燕的投资款,其仅仅是帮忙记账。

法院指出,黄未能提供双方有借贷约定的证据,所谓“700万元来源明细”虽载明“黄友嫦300万元”,但并未明确表述为“借款”。

法院特别强调,“返还”一词并不专属于借贷语境,投资款同样可能要求返还。因此黄主张“唯借款才需返还”的论证无法成立。

黄友嫦虽提交转账凭证及记账草稿,但均无法说明资金系“借款”;即便笔迹属范颖,也未显示其承认尚欠款项。其调取公安材料的申请亦被驳回,因为既然黄友嫦曾报案被张海燕诈骗,则不足以反向证明范、黄双方为借贷关系,没有调取的必要。

范颖“700万元来源明细”。受访者提供

综合考量之下,法院依据“优势证据规则”,认为黄友嫦未能证明借贷关系存在,裁定驳回上诉,维持原判。

03

2025年的逆转:院长凭什么“纠错”?

2015年,广州中院对黄友嫦与郑定明提起的三起诉讼作出终审判决。两人虽不服判决,先后向广东高院申请再审、向广州市检察院申请监督,均未获得支持。然而,九年之后,这场司法博弈突然逆转。

2024年,范颖意外收到广州中院寄来的三份《民事裁定书》。裁定称,经院长提交审判委员会讨论,认为本案“发现足以推翻原判的新证据”,决定对三案全部启动再审。

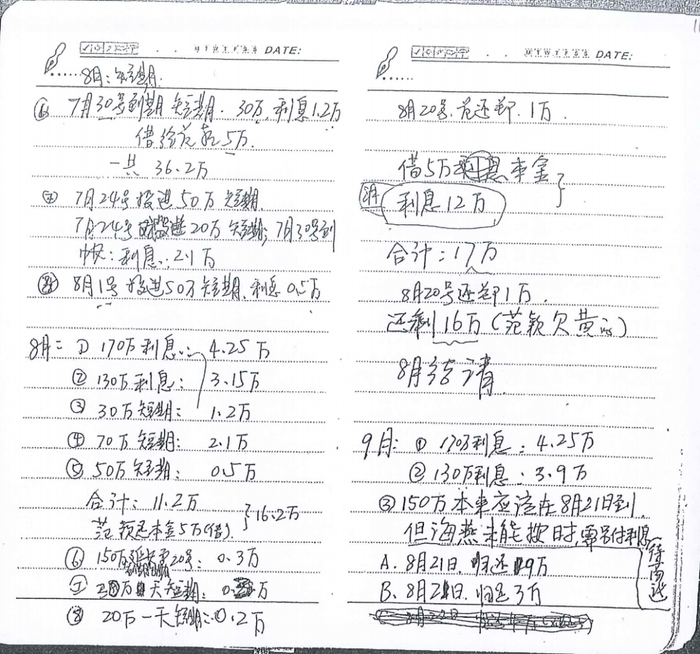

所谓“新证据”,包括两项:其一,一份由广州市公安局经侦支队出具的《关于协助调查的复函》,称“据调查,郑定明、黄友嫦系向范颖出借款项,并按其指定账户汇款”,并援引张海燕供述称,其只与范颖签订借款合同,从未与郑、黄接触,分红亦按范颖指示汇出;其二,是此前在一、二审中被法院多次评析过的“范颖手写记账单”,此次则附加了笔迹鉴定意见,拟证实该字迹确为范颖本人所写。

被法院多次评析过的“范颖手写记账单”。受访者提供

范颖在质证中表示,公安经侦部门作为刑事侦查机关,无权定性民事法律关系。复函所述内容既缺乏证据基础,也与黄友嫦在《自述书》中承认“向张海燕投资”的说法矛盾。至于所谓记账单笔迹鉴定,她认为是否为本人所写,并不能直接证明借贷关系成立,该争议在原审中已被法院详细审查,“此番重复引用,不构成新证据’”。

尽管如此,正是这两份材料,却成为再审重启的关键依据,并将范颖卷入新的司法旋涡。

以郑定明此前主张“尚欠50万元借款”为例,2025年5月,广州中院再审判决称:郑定明提交的借条及相关银行转账记录,能够证实双方曾存在50万元借贷关系,范颖亦在一审时对此予以承认。至于是否已经还款,法院认为,范颖虽提交多笔转账凭证以示清偿,但未能有效区分这些转账具体系用于何项债务,举证未达成效。

广州中院称,该记账单明确载有“50万元”“120万元”两笔“投资本金”,其计息时间与两张借条所载相符,总额170万元,按年息30%计算。范颖辩称其系投资款,但法院认定其未能合理解释金额与借条数额吻合的事实,亦未提供足够证据证明在2013年10月后继续履行还款义务。

法院还指出,范颖若真已清偿借款,却未收回借条,亦不合常理,进一步削弱其抗辩的可信度。据此,法院认定其未能偿还案涉50万元本金及利息,撤销原审“已还清”之认定,支持郑定明的再审请求。

在此逻辑下,中院同样推翻自身此前裁判,改判范颖尚需偿还“120万元借条”所涉本金与利息,并裁定将黄友嫦主张的198.46万元借款案发回海珠区法院重审。

再审判决及裁定下达后,范颖立即向法院提交《判后答疑申请书》,逐条质疑再审中存在的程序瑕疵与事实错误。她指出,所谓“新证据”实则早已在原审阶段出现,或被法院明确定性为无效,不具备《民事诉讼法》规定的“新颖性”与“关键性”。

尤其对公安经侦支队的复函,范颖表示:“该函程序违法、内容失实,竟凭一句根据调查’便断定借贷事实成立,完全缺乏基本论证逻辑。后经信访反映,经侦支队已承认错误,并向审理法官刘广芳通报情况,承认黄友嫦与张海燕之间存在直接投资关系。”她质疑:“如此一份漏洞百出的函件,何以成为再审翻案的关键?”

广州市公安局经侦支队发给中院的“复函”。受访者提供

她还就判决的事实认定部分提出以下五项主要质疑:

1、关于记账单证据地位:黄友嫦在《自述书》中明确承认资金系投资张海燕,并称由范颖代写借条、记账,范颖不过履行“义务劳动”。为何法院将这些手写稿片面认定为债务证据?若认定“记账单”为债权依据,是否意味着黄友嫦对张海燕的所有投资款都可追债于范颖?请给出法律依据。

2、关于200余万元还款流向:范颖在一审中已提交银行流水,显示其归还本金与利息超过200万元。判决为何仅以郑定明“不承认”为由否定还款事实?法律依据何在?那200万元又去了哪里?

3、关于记账单中170万元之解释:判决承认记账单中载明的“50万元”“120万元”,却忽略该单同时记载“2013年5月20日投入170万元”。这170万元是黄友嫦直接投资于张海燕,后因张失联,黄才与范颖一同报案。为何法院采信前两项、却忽略第三项?

4、关于“收回借条”的逻辑:已清偿债务是否必须收回借条?判决竟以“未收回借条”认定未清偿,法律依据何在?

5、关于金额矛盾的推论:黄友嫦在庭审中承认,“我共转账给范颖496.46万元,范颖已还298万元”。若此属实,再加上法院此次认定的“170万元+198.46万元”,合计已达666.46万元,远超黄实际转账总额。这种数字上的不一致如何解释?

面对上述质疑,广州中院尚未作出任何公开答复。

04

警方承认错误,诸多矛盾悬而未决

范颖称,广州中院2025年作出的再审判决,彻底颠覆了此前所有生效判决的事实认定,甚至否定了原告黄友嫦自己在公安机关陈述的版本。

早在张海燕诈骗案案发初期,黄友嫦曾向警方提交一份《自述书》,详述其与范颖、张海燕的关系及资金流向。这份《自述书》至今仍被范颖视为厘清案情的“关键证据”。

黄友嫦在《自述书》中写道:

“2003年本人与范颖成为同事,2010年搬家住同一小区,一直来往密切……那是在2013年8月20日中午,我和我爱人陪同范颖跟张海燕在广州江附大道中255号的卡朋西餐馆江南大道店见面。原因是本人与范颖约定2013年8月12日要张海燕转出150万元,但张海燕只是陆陆续续转出来50万,于是范颖和张海燕约定于2013年8月20日让张海燕跟本人签订100万的借款合同,到期转钱出来。

“我们于2012年12月开始第一次投资,给了50万,约定每个月利息1.25万。之后陆续把亲戚家的钱私转出来,由范颖写借条、记账、给利息、以及跟张海燕写合同等事情,后来又多次做短期;做短期的钱又积累说如果到一年就算做长期,不到一年就算短期。

“在投资期间本人从范颖处了解到的张海燕的情况……张海燕甚至说过将来能够把她的两个女儿许配给我们两家的两个儿子她会很放心。自从范颖告诉本人,张海燕不再跟她有联系,我感觉到事情的严重性,催促范颖报案。

“我感觉事情非常不妙,非常紧张……本人现在发现自己上当受骗了,这是一个有预谋有高人指点的高明诈骗。本人被骗三百五十万元,这些钱都是本人及亲人的血汗钱。现在本人不仅面临着倾家荡产,而且将背负沉重的债务度过余生。敬请政府伸张正义,挽救我的家庭,挽救我的亲人!!!”

通篇《自述书》清楚表明黄友嫦将所有资金性质界定为“投资”,从未提及范颖需为此承担还款责任,反而多次表示范颖只是“介绍人”“帮记账”。这一说法在媒体报道中亦得到印证。

《广州日报》曾刊文称:“黄友嫦告诉记者,通过一位名叫范颖的朋友,她自2013年4月15日至2013年8月22日起,多次借钱给一位名叫张海燕的女人,共借出了将近500万元,其中部分借款都立下了借条,由于并不直接认识张海燕,所以借条都是她与范颖之间签订的……在此期间,黄友嫦还一直收到了按月支付的利息,但是到了2013年年底的时候,张海燕突然消失,失去了联系。至今,黄友嫦还被拖欠本金加利息约200万元,加上她丈夫借出的钱,两人被拖欠的借款高达370多万元。”

这意味着:黄友嫦最初明确承认系向张海燕投资;但在诉讼过程中,她却改口称上述款项全为“借款”,且债务人是范颖,与张海燕“无直接关系”。

而张海燕本人则在2020年狱中向法院人员表示:“我出狱后会尽力偿还未履行的合同款项,弥补原告黄友嫦和被告范颖的损失。”

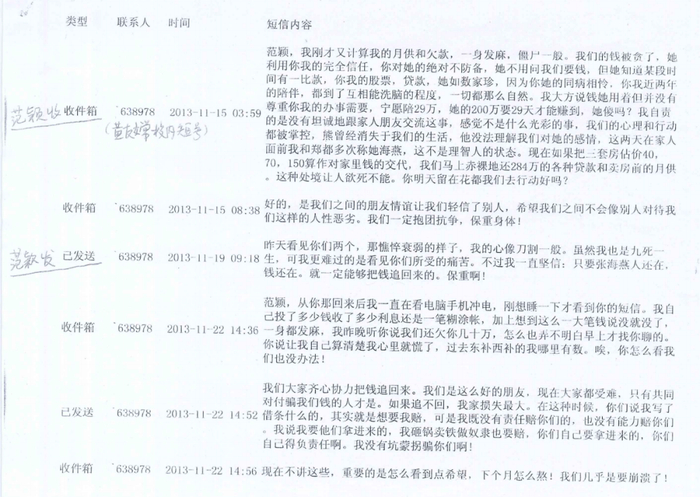

范颖还向笔者提供了她与黄友嫦在2013年11月至12月间的多条短信记录,与黄后续在法庭上的主张形成鲜明反差。

双方往来短信内容(部分)。受访者提供

例如,2013年11月15日,黄友嫦发来短信说:“范颖,我刚才又计算我的月供和欠款,一身发麻,僵尸一般。我们的钱被贪了,她利用你我的完全信任,你对她的绝对不防备……你我近两年的陪伴,都到了互相能洗脑的程度,一切都那么自然。我大方说钱她用着但并没有尊重你我的办事需要,宁愿陪29万,她的200万要29天才能赚到,她傻吗?我自责的是没有坦诚地跟家人朋友交流这事,感觉不是什么光彩的事,我们的心理和行动都被掌控……这两天在家人面前我和郑都多次称她海燕,这不是理智人的状态……是我们之间的朋友情谊让我们轻信了别人,希望我们之间不会像别人对待我们这样的人性恶劣。我们一定抱团抗争,保重身体!”

11月22日,范颖发给黄友嫦的短信说:“我们大家齐心协力把钱追回来。我们是这么好的朋友,现在大家都受难,只有共同对付骗我们钱的人才是。如果追不回,我家损失最大。在这种时候,你们说我写了借条什么的,其实就是想要我赔,可是我既没有责任赔你们的,也没有能力赔你们。我说我要他们拿进来的,我砸锅卖铁做奴隶也要赔,你们自己要拿进来的,你们自己得负责任啊。我没有坑蒙拐骗你们啊!”

有法律人士指出,尽管这些短信不具直接法律效力,但其形成时间、内容一致性与《自述书》、媒体采访报道相互验证,构成对“借贷关系”主张的重要反证。

广东省高院此前作出的三份裁定已被广州中院否决。刘虎 摄

根据《民事诉讼法》第二百条,法院启动再审,须有“足以推翻原判决”的新证据,并且该证据须在原审中未被提交、未经质证。然而在本案中,再审所依据的“四页记账单”早已在原审中提交、质证,所谓“公安复函”亦被当事人指控为伪造。

2025年6月25日,范颖向记者提供了一段长达50分钟的录音,内容为她与现任丈夫前往广州市公安局经侦支队交涉,质问为何出具失实复函。

录音中,接待民警坦言:“复函之后,我们也派人去法院解释了……我们跟法官、副庭长都说清楚了,张海燕不单只是跟你对接,他们(张海燕和黄友嫦)也有见过面签过合同的……”

这番言辞与此前“张海燕仅与范颖对接”的复函内容明显相悖。“如此内容含混、矛盾重重的材料,竟能作为再审的关键证据迅速获得通过,并引发再审程序火速启动,令人费解。”范颖说。

范颖的丈夫说:“十多年来,她从受害人到被告人,经历一审、二审、再审、检察监督,都证明了她的清白。如今却因一纸荒唐裁定被彻底压垮。她已年过花甲、体弱多病,哪里还能撑得住?他们不是在讨债,是讨命!”